从彭宇到青岛大妈,司法判决为何屡屡制造社会道德荒漠?

前天 16:26

谢歌说事

麻辣社区

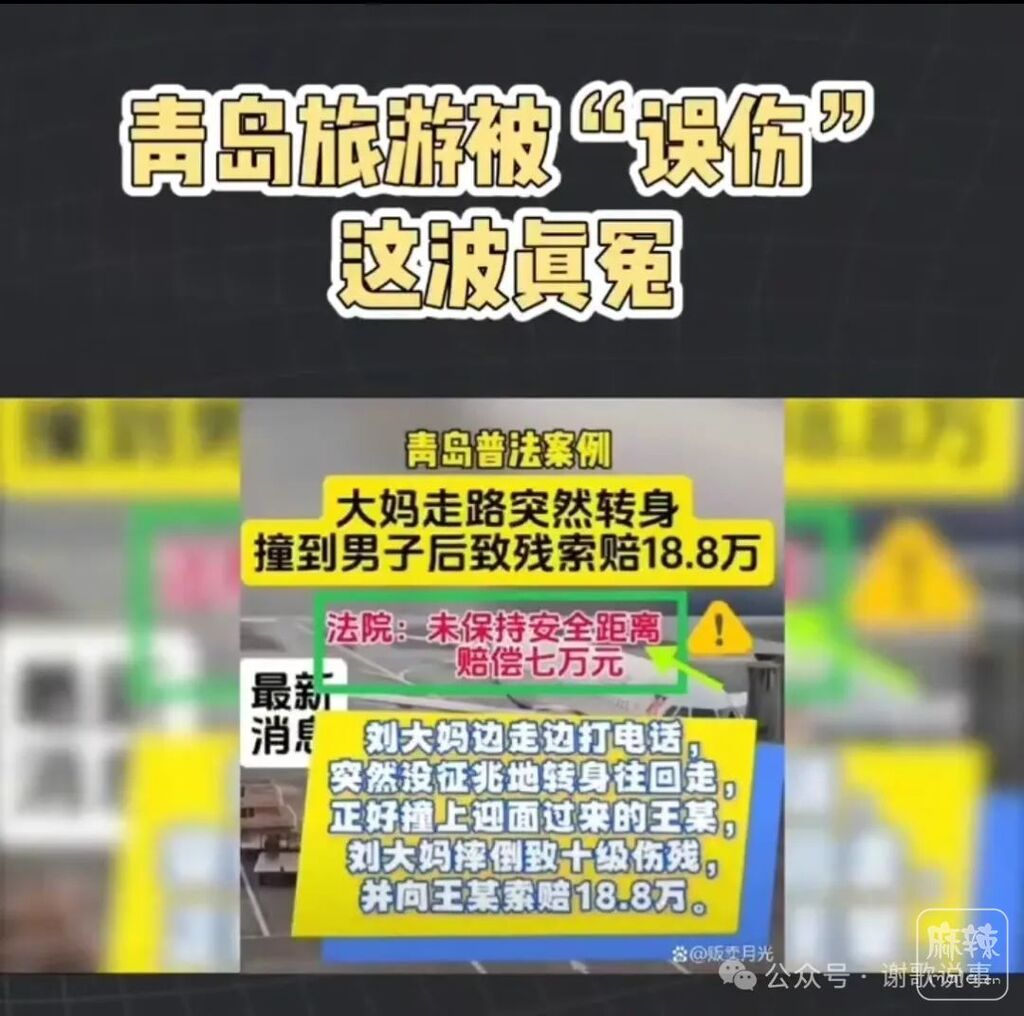

从彭宇到青岛大妈,司法判决为何屡屡制造社会道德荒漠?[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)] 谢歌说事 类似“你没有撞人,为什么要去扶”的奇葩烽烟再起。近日,山东青岛李沧区一女子刘某(年近60岁)边接电话边行走时突然转身,与后方同向而行的男子王某相撞,刘某摔倒致右股骨颈骨折,经鉴定为十级伤残。双方因赔偿纠纷诉至法院,经调解,王某赔偿刘某7万元。

该案的责任划分是:一、刘某过错:前方无障碍物时突然转身,未观察后方情况,被法院认定负主要责任(约70%)。二、王某过错:未保持安全距离,未尽合理注意义务,承担次要责任(30%)。

此事在网络上引发广泛热议。该案让人想起2006年,南京法官的那一句“不是你撞的,为什么要扶?”将扶老人与被讹诈强行绑定,撕开了社会道德信任的第一道裂痕。而眼下青岛法官以未保持安全距离为由,判决路人赔偿转身撞人的大妈7万元,又为这道裂痕注入了一剂法治强酸。从扶不扶到走不走,司法判决正以荒诞的逻辑和僵化的教条,将公众推向一个人人自危和步步惊心的道德荒漠。

彭宇案中,法官用“不撞为何要扶”的强盗逻辑,将善意行为等同于自证其罪。青岛大妈案里,“安全距离”这一机动车法规被生硬移植到行人身上,仿佛手持法律万能钥匙,强行开启了一场行人需预判“后脑勺”的闹剧。

法律本应明确权责边界,但在这类判决中,“注意义务”成了法官自由裁量的橡皮泥,老人转身是主动行为,路人未保持距离却是“被动过错”,甚至将正常行走定义为未尽合理义务。倘若按照这个逻辑,以后行人走路是不是需随身自带个电子雷达预警系统?否则随时可能会因他人突然转身、跌倒,甚至一个意外动作而背上赔偿责任?

青岛大妈案的调解结果,本质是和稀泥式司法的延续。为了快速结案,法官以“次要责任”之名强行分摊赔偿,既无视《民法典》过错责任原则,又变相鼓励谁弱谁有理,会闹的娃儿有奶吃的畸形价值观。这种判决与近年出现的自卫即互殴“劝阻吸烟反赔偿”等案例一脉相承,形成了一套司法造恶的模板,模糊法律边界、放大道德风险、催生灰色产业链。例如,广东高速“骨灰盒碰瓷党”利用事主怕麻烦心理伪造事故敲诈勒索,河南网红“裤头姐”以过敏体质为工具,287次虚假投诉获利26万元。司法若继续以维稳思维妥协于“弱势霸权”,无异于为职业碰瓷颁发了一个营业执照。彭宇案后,“扶老人指南”成为网络热帖,监控录像成了自证清白的救命稻草。青岛大妈案一出,网友调侃“去青岛需备好7万保命钱”“行人应安装转向灯”。

司法本应修复社会信任,却因荒诞判决沦为道德滑坡的加速器。更讽刺的是,青岛法院连夜删文、关闭评论区,试图用鸵鸟战术掩盖舆论反噬,反而暴露了司法权威的脆弱与傲慢。这种信任危机已蔓延至商业领域:胖东来因公开透明经营反遭恶意碰瓷,网红“柴怼怼”捏造“玉石暴利”谣言,平台却仅对其限流一月。当法律无力惩治造谣者,当司法纵容“谁闹谁有理”,社会的善意终将被“流量经济学”吞噬。

法律的生命力在于常识,司法的尊严在于公信。从彭宇到青岛大妈,司法若继续以“技术性正确”践踏公众朴素的正义观,以调解效率替代法律精神的坚守,则每一份判决书都可能成为社会道德的死亡通知书。当行人需用激光测距仪防撞,当商家需用检测报告自证清白,当老人摔倒无人敢扶,司法者是否该反思:我们,究竟在维护谁的正义?

很让人怀疑,青岛断案的法官,是不是毕业于非政法大学法律专业的体育院校?真是扯淡!

游客

游客